1. 頭痛の種類とその原因

まず、緊張型頭痛は最も一般的なタイプであり、主にストレスや長時間のデスクワーク、悪い姿勢などが引き金となります。このタイプの頭痛は、筋肉の緊張が原因であり、頭全体や後頭部に圧迫感や締め付けられるような痛みを感じることが特徴です。

次に、片頭痛は血管の拡張や収縮、神経の過敏さに関連しており、しばしば鋭い痛みや拍動性の痛みを伴います。個人差はありますが、光や音に対して敏感になることが多く、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。

さらに、群発頭痛は非常に激しい痛みが夜間に集中して起こるのが特徴です。眼の周囲に突然激しい痛みが走り、短期間に繰り返されることがあります。夜間に発症しやすいのも特徴の一つです。

また、生活習慣や健康状態も頭痛の原因となり得ます。睡眠不足や過労、カフェインの過剰摂取などは頭痛を引き起こす要因です。眼精疲労や鼻づまり、高血圧も頭痛の誘因となることがあります。

重要なのは、これらの症状をしっかりと観察し、必要に応じて医師の診断を受けることです。適切な診断と治療によって、頭痛の改善や予防が可能となります。

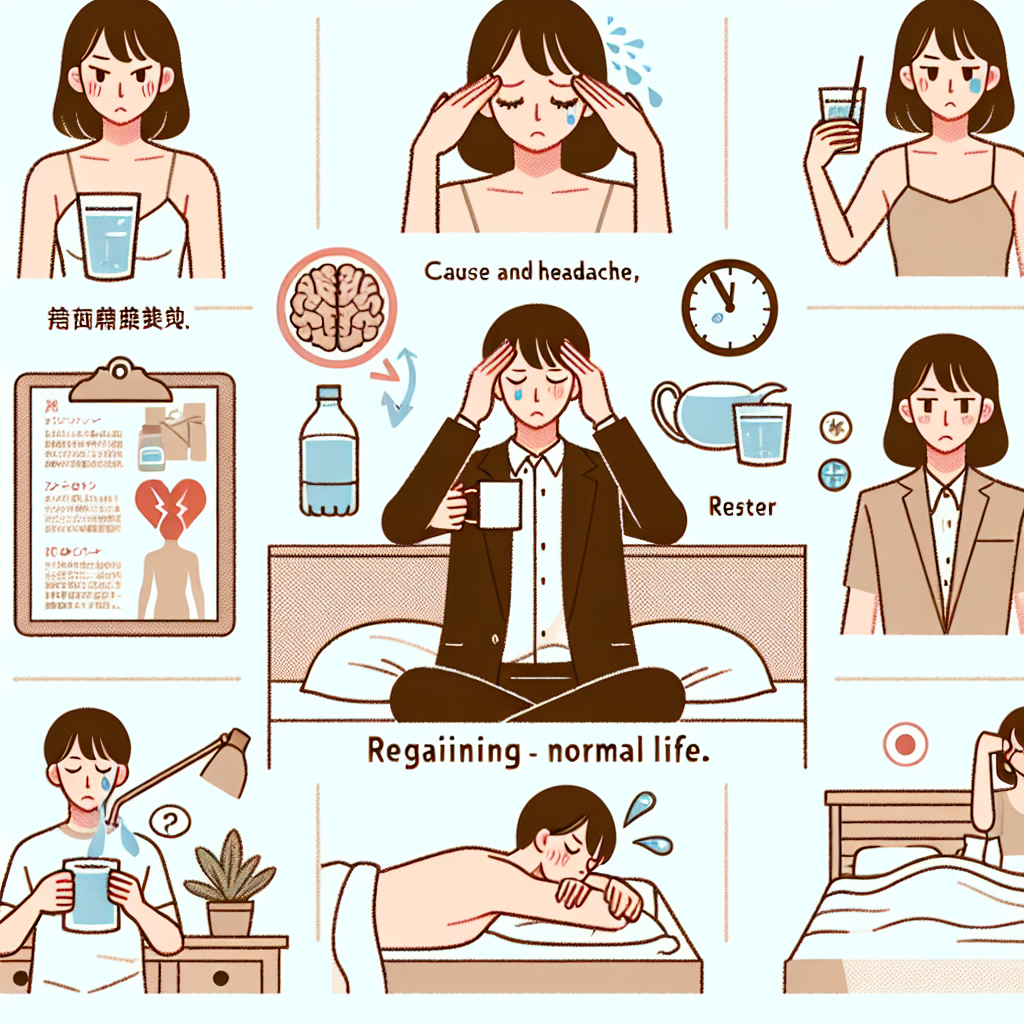

2. 頭痛の予防と対策

また、ストレス管理も非常に重要です。過度なストレスは緊張型頭痛を引き起こしやすくなるため、リラックスできる時間を意識的に持つことや、趣味や運動を取り入れることが有効です。健康的な食事は血糖値の安定やホルモンバランスを整え、頭痛の予防につながります。十分な睡眠を取ることも忘れてはいけません。

適度な運動とリラクセーションは、身体の緊張をほぐし、自律神経のバランスを整える助けとなります。特にデスクワークが多い方は、長時間同じ姿勢を続けず、適度に休憩を挟むことが効果的です。これは血流を促進し、頭痛の予防に役立ちます。

さらに、過剰な飲酒やカフェインの摂取は頭痛の引き金となるため、控えることをおすすめします。眼精疲労も頭痛の原因となるケースが多いため、パソコンやスマートフォンの使用時には適度な休憩を取り、目を休めることも重要です。\n

これらの習慣を取り入れることで、頭痛の発生を未然に防ぐことができ、日々の生活の質を高めることが可能です。

3. 頭痛時の対処法と治療

また、鎮痛薬を正しく使用することも重要です。自己判断での過剰な薬の使用は避け、医師の指示に従って適切な量とタイミングで服用しましょう。長引く頭痛や激しい痛み、視界の変化や意識障害などの症状が現れた場合は、緊急対応が必要です。直ちに医療機関を受診してください。

日常生活においては、頭痛の原因となる生活習慣の改善やストレス管理を継続的に行うことも重要です。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、そして適切な休憩時間を確保しましょう。これらの習慣は、頭痛の頻度や重症化を防ぐ助けとなります。

最後に、症状が繰り返し起こる場合や改善しない場合には、専門医による診断と治療を受けることが最も効果的です。適切な医療を受けることで、頭痛の原因を正確に把握し、より効果的な治療計画を立てることができます。定期的な受診と自己管理を併用し、健康的な生活を心掛けてください。

4. まとめと最後に

生活習慣の見直しや予防策をしっかりと行うことで、頭痛の頻度や重症化を防ぐことが可能です。

自己管理だけでなく、必要に応じて医師の診断を仰ぐことも大切であり、症状に応じた適切な対応を心掛けることが効果的です。